彗星を追って

わたしたちの存在の

不思議を探る

最も大きな世界に目を向ける学問

天文学者・渡部潤一 さん

古代から星空を見上げてきた人類にとって、天文学は最古の科学のひとつだ。長い歴史を経て、現在は遥か遠くを観測できるようになった宇宙。だが、未だに全体の5パーセント程度しかわかっていないのだという。

「わからないことだらけだからおもしろい」と語るのは天文学者の渡部潤一さん。彗星や小惑星の研究を専門としながら、天文学の魅力を伝える広報の仕事にも尽力してきた。古くから人類は「わたしたちとは何か」といった根源的な問いを、星々を見上げながら考えてきた。まるで哲学の問いだが、天文学者の特別な目は、そんな夜空をどのように見ているのだろうか。

取材・文:国木田芳/写真:鈴木諒一/編集:川村庸子

わたしたちの根源を考えるとても古い学問

天文学とはどういう学問なのですか?

渡部 天文学は、とても歴史の長い学問です。文明発祥の前後から天文学と呼べるものはありましたし、人類は古代から天体観測をして、暦をつくっていました。ただ、そうした実学としての側面だけではなく、「どうしてわたしたちはここにいるのか」「自分が住んでいるところがどういう立ち位置なのか」といった、根源的な問いも同時に考えてきました。

例えば、天動説は宇宙の中心に地球を置く考え方ですが、コペルニクスの提唱した地動説以降、時間はかかりましたが、中心だった地球は惑星のひとつとして認識され、代わりに太陽が宇宙の中心なのだと考えられるようになりました。ガリレオが初めて望遠鏡を発明し、その後の後輩天文学者たちによってより遠い宇宙が観測されていくと、実は太陽さえも星のひとつでしかなかったことがわかってきます。銀河系も、わたしたちの天の川銀河系以外にも多くの銀河が発見され、宇宙にはどこにも中心がないこともわかってきました。

そのような、一番大きな世界を扱う学問が、天文学です。同時に、我々の立ち位置や、存在というものの不思議を答えるときに、最も近い学問であると思います。

天文学は、扱う単位が非常に大きい。対して、研究者個人の人生は非常に短いものです。その対比でしょうか。本当に小さな地球のなかで、国境や文化的な対立ゆえに起こる争いが、つまらなく思えてくることがあります。

天文学を広く知ってもらうことは、持続的な地球をつくっていくための、考えるきっかけになるのではないかという気がするのです。

渡部さんは、彗星を研究の大きな柱にしていますよね。どうして彗星を研究するのですか?

渡部 天文学者が彗星を研究するのは、それが凍結保存された46億年前の化石だからです。地球が何でできているかということは、実は地球自体を一生懸命調べてもわからない。

ドレッシングって、置いておくと下に重いものが沈んで、軽いものは浮かんで分離しますよね。それと同じで、我々は軽いところに住んでいるから、一生懸命軽いところを調べても中身はわかりません。

もともとは、いろいろな元素がぐちゃぐちゃに混ざったものが惑星の原材料で、それらは溶けていくと分離してしまいます。けれども、彗星や小惑星みたいな小さな天体は一度も溶けていない。そのため、溶ける前のものを調べることが大事なのです。

日本が小惑星探査機「はやぶさ」や「はやぶさ2」で探査を行っているのは、そういった理由からです。彗星は、アメリカがサンプルリターン(*1)をしていますが、今後は、彗星の氷を採ろうとする野心的なサンプルリターンもなされていくでしょうね。

-

- *1

- 地球以外の天体や惑星間空間から試料(サンプル)を採取し、持ち帰る(リターン)こと。

小学生だって学問のフロンティアに立っている

どうして天文学者になろうと思ったのですか?

渡部 わたしが小学6年生のとき、天文学上は非常に有名なジャコビニ流星群という現象、というか騒ぎがありました。

1972年10月8日に、当時の東京天文台が、雨あられのように流れ星が降ると予言をしました。天文雑誌はじめ、新聞等さまざまなメディアが取り上げて、当時新設されたばかりの環境庁(現・環境省)が、街の明かりを消そうという運動まで行った。日本国民の少なくとも10分の1は、その日外に出て空を眺めていたほどです。

当時のわたしも天文雑誌でそれを知り、こんなにすごい現象が起こるなら、自分で観測をしてみたいと思って。それで、担任の先生に許可をもらって、学校の校庭で夜中に観測をしました。けれども、結局流星はひとつも流れませんでした。

そのとき、偉い天文学の先生が予測しても、はずれることがあることを知りました。わかっていないことがあることが、わかったんですよね。それが、天文学者になる大きなきっかけでした。

わからないことだらけというのがおもしろい、「自分でもやってみよう」と思えたのです。それから、晴れたら毎晩のように流れ星を数えるようになりました。そうしていると、自分自身が学問のフロンティアに立っているような感覚がありました。地球防衛軍みたいな感覚です(笑)。

彗星の名前って、発見者のアマチュア天文家の名前がつくことが多いですよね。ほかの学問ではあまりないことのように思います。

渡部 天文学は、アマチュアでも活躍できる分野です。新天体や突発的な天体現象の発見は、アマチュアの方がほとんどされています。

例えば物理学だと、理論も実験も難しいので、アマチュアの人が入り込む余地がありませんが、天文学や植物学、生物分類学などは、未だにアマチュアの人が新しい品種や新しい種を見つけることが多い。研究者と一般の間が非常に近い、境界があまりない学問分野です。不思議なことですが、実は日本は70年代から80年代にかけて、彗星の発見に関しては世界一だったんですよ。

大人になって天文学者になりましたが、同時にこんなにおもしろいことを、一般の人にも知ってもらいたいという気持ちを強く持っています。

ある日、家内が国立天文台の正門で、高校生たちが守衛に追い返されているのを目にしました。その頃は、天文台の公開は年に1回しか行っていませんでした。きっと彼らは、地方から出てきた天文ファンの高校生だと思いますけれど、追い返すのはいけないと思って。せっかく研究者になったのでそのほかの仕事をするつもりはありませんでしたが、家内からその話を聞いて、いろいろ悩んだものの広報の仕事を引き受けることにしました。

いまでは、国立天文台は誰がいつ来ても見学できるようなっています。

彗星は親、流星は子ども

研究対象としている彗星と流星は、何が違うのでしょうか?

渡部 彗星と流星は、別物みたいに見えますが、実は親子の関係です。彗星というのは雪の塊で、そこからわーっと尾を出します。そのなかに含まれる、彗星から生まれた砂粒が、最終的に地球に入って燃える姿が流星と呼ばれるもの。だから、小さな彗星や小惑星が見つかったときに軌道を調べることで、過去に突発的に現れた流星群の、親だったとわかることがあるのです。

歴史上、一度だけ出現して消えてしまった、ほうおう座流星群というものがあります。1956年に、南極観測船宗谷で目撃された後、一度も現れなかった流星群で、それがずっとミステリーでした。けれども、2003年に見つかった非常に暗い小惑星の軌道が、流星群と非常に似ていた。もしやと思って計算すると、ほうおう座流星群の親であることがわかりました。さらに計算すると、2014年にほうおう座流星群が現れることがわかり、実際に観測に行きました。

たくさんの流星は出ませんでしたが、間違いなくほうおう座流星群の出現は確認できた。これによって、彗星と流星の親子関係は非常にはっきりしました。

現在、小惑星として登録されているものも、おそらく昔は彗星でした。ガスが抜けて、スカスカになって、氷がなくなったものが、小惑星になっていく。

幻だったほうおう座流星群の発見は、逆に言えば、彗星が枯渇して小惑星になっていく初めての例を見つけたといっても過言ではありません。

太陽系中の小天体の死、これを「進化」といいますが、その解明のひとつのサンプルになりました。

Photo by Masayuki Toda

彗星が何十年という大きな軌道を描いて地球に最接近したときに、また新たな発見があるというのは天文学ならではの壮大なお話ですね。

渡部 わたしが子どもの頃に見られなかったジャコビニ流星群が、どうして出なかったかということも、後に自分たちの手で解明できました。

ダストトレイル理論と言って、流星の砂粒の、川のような細い流れが何本もあり、そのなかに地球が突っ込むと大流星群になるのですが、これは通り過ぎる確率の方が高い。

1972年は、親であるジャコビニ・ツィナー彗星の軌道は地球と交差するくらい近かったのですが、肝心の流星となるチリの軌道は地球とはまったく交差しない場所にあったことがわかりました。これでは流星は流れるわけがない(笑)。その発見で、一歩進んだ気がしましたね。

わたしは、彗星に「どうしてそんなに個性があるのか」ということに興味があります。彗星が太陽に溶かされて出すガスの成分を、一生懸命成分分析してみるのですが、あまりバラエティがありません。これは、すごく不思議なことです。

太陽からの距離、つまりは生まれ故郷によって、遠いところは冷たいし、近いところは温かくなるので、故郷によって成分差があるはずなのに、それが見つからない。成分差が見つからないのに、個性の予測ができないという、非常にチグハグな状況になっています。

けれども徐々にわかってきたことは、彗星が太陽に近づいた回数によって、個性が生じているということです。太陽に近づくと、表面の氷が抜けて岩石ばかりになり、さらに岩石の層がどんどん厚くなるようで、そういった「履歴」だけから、現在我々が知っている個性が生まれている可能性があります。

46億年前、彗星はある限られたところだけでできたものが生き残っているのか、それとも生まれる前の原材料をかき混ぜるメカニズムがあったのか。そんなことさえまだわかっていません。

世代を超えて引き継いでいく

現在はどのような研究をしているのですか?

渡部 現在手掛けているのは、流星群の記録の研究です。過去の証言や資料のなかに、特別な天体現象の目撃例が埋もれていたりするのです。

聞き取りのなかで、1930年代に数分間の大流星群を見たという情報がありました。目撃したのは函館出身の元NHKの技術者で、小さな頃に銭湯に行く帰りに見たと、わたしが出演していたラジオへの便りで知らせてくれました。お会いしてヒアリングをすると、話は非常に論理的で、矛盾がありません。

数分間の流星群というものは、世界的に記録がありません。そんな目撃談があることがおもしろいと思って、北海道新聞に協力をいただき、目撃情報を募りました。すると6名分の目撃証言が出てきて、函館まで出向いてヒアリングをしました。そのなかでひとりだけ、その人のおばあさんが常々話していたという話が、最初に情報をくれた方の目撃談とほとんど一致しました。

数分間続くというトレイルの幅は、地球がその間動く距離になるので、6,000キロメートルほどになります。小さな彗星が壊れて、そのなかに地球が突っ込むと、そのくらいの幅になるので、あり得ないことではない。だから、いまのところは目撃証言しかありませんが、現実に起こったことだと思っています。

この研究を完成させたいのですが、情報が少ないので滞っています。さらに難しいのは、人からのヒアリングが元になっているところです。社会学などではヒアリング内容を研究資料に用いる例は多いですが、自然科学ではほとんどないことですから。

天文学でそのような研究方法があるなんて初めて聞きました。

渡部 結局、人類が空を見ている時間はそんなに長いわけではないので、いろいろな現象を見落としているように思います。

1994年に木星に衝突したシューメーカー・レヴィ第九彗星も、その当時は100万年に1回とか、1千万年に1回という、非常に珍しい現象だといわれていました。これは、人類が初めて見る大規模天体衝突で、広島に落ちた原爆の何億倍の規模。自分が生きている間にこんなにすごい現象はそう起こるものではないので、赤外線望遠鏡で捉えられたときは感激しましたね。けれども同時に、目の前でこんなことが起こっているのだから、そんなに珍しいことなのだろうかとも思いました。

そこで計算をすると、千年に1回くらいはありそうだとわかりました。とすると、昔の人たちも見ていたかもしれない。それで調べようとしたら、すでに同じ調査をアメリカの研究者が行っていました。けれども、彼の調査には抜けがあった。どうやらパリ天文台の17世紀の記録は見ていない。それで、わたしたちがパリ天文台に行って図書館で調べてみると、まさにその記録があったのです。

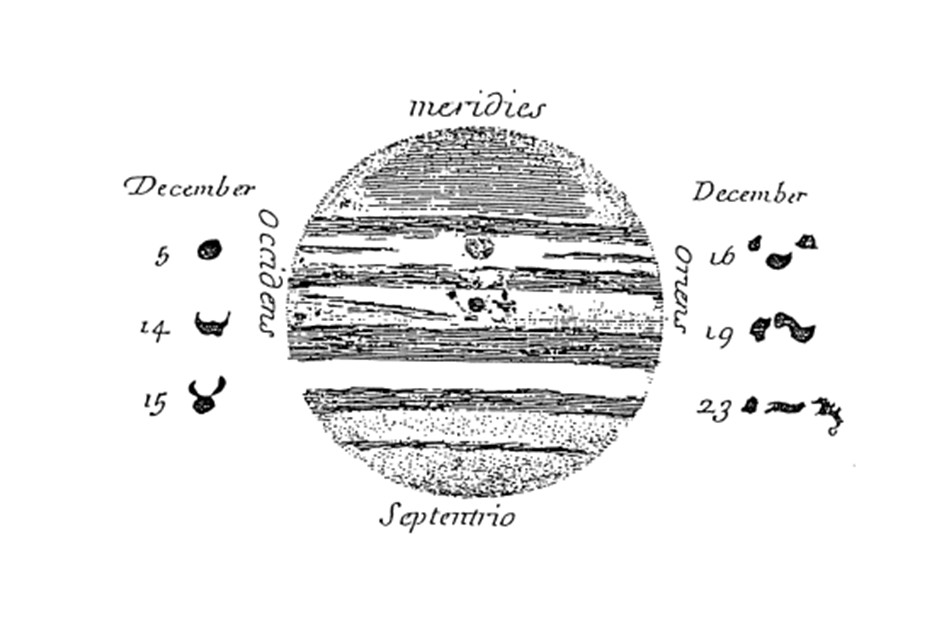

カッシーニという有名な天文学者が、木星に斑点ができてそれが伸びていくというスケッチを残していました。それは、彗星がぶつかって斑点ができ、伸びていく姿と、タイムスケールも一致している。300年以上前の記録ですが、これは天体衝突に間違いないと思いましたね。

おそらくカッシーニは、その現象がどういうものかはわからなかったけれども300年経って我々は、それがわかるようになった。

世代を超えて、自分はここまではわかったけれどここからはわからなかったという記録を残しておく。これは、天文学では非常に大切なことです。

昔の人の残したスケッチや古文書は、結構正確だなと思うことがあります。

ほかにも、1744年に現れたクリンケンベルグ大彗星の、ものすごい絵があります。彗星の尾が九尾の狐みたいに6本に分かれた絵で、こんな彗星は出るはずがないと思っていましたが、2006年に現れたマックノート彗星が同じような尾を出したのです。数百年に一度は、こういう彗星が出ることをあらためて認識しました。

人は100年しか生きられないし、天文学者が現役でいられるのは数十年。世代を超えて、引き継いでもらうという意識は、天文学者はみんな強く持っています。カッシーニの例のように、天文学の探求は、多くが一世代では解明できないものです。だからこそ、記録や研究内容を残してバトンを次に託す。後輩の天文学者たちが、その謎を解き明かしてくれれば、それでいいのです。